高校生のアイデアで島の未来を作る!八丈島「やろごん!プロジェクト」

島そのものを学問に!

やろごん=やろうを合言葉に、

八丈島を学んで好きになる。

-やろごん!プロジェクトの「やろごん」とは、島の言葉で「やろう」という意味だと伺いました。どのようなことを「やろう」としているのか、お聞かせ頂けますか。

大類さん:はい。やろごん!プロジェクトは、島内唯一の高校である都立八丈高校において、八丈島を支える人材を地域とともに育てるため立ち上げられました。郷土愛・課題解決能力・主体性を高め、自ら社会に関わっていく生徒を育成することが目的です。私は自然ガイドをする傍ら学生支援チームの一員として当プロジェクトに携わっていますが、他のメンバーも普段は食品加工や飲食業に従事するなど、島内で様々な事業を行っています。

-なるほど、生徒には「やろう」という自主性、そして島の事業者には「育てよう」という意志を醸成する、ポジティブなプロジェクトですね! 日頃はどのような活動をされているのでしょうか?

大類さん:基盤となる活動は、「八丈学」という授業です。普通科の全学年で「総合的な探究の時間」を使って週1回行われ、八丈島の自然、歴史、文化、産業について学びながら、生徒の興味関心や進路に合わせて、特産品開発・海洋ゴミアップサイクル・観光ルート開発といった地域活性についても、高校生の視点で考えるというものです。「地域と協働した探究」を重視しているため、その時間は学外の方も見学できるようにしていますね。

-島自体を学問にするとは、まさに総合的探究ですね...!そしてオープンな環境は、学生にとっても外部の方にとっても、よい刺激になりそうです。

大類さん:そうですね。プロジェクト4年目となる本年は、生徒のアイデアを地域事業者とマッチングして実現化したいと思っていました。そのうえでも、日頃から外部の方と接点を持つことには意義があると思います。高校生の持つ豊かな想像力を授業の中で終わらせることなく、地域と協働して八丈島の新しい商品・観光のブランディング開発、そして八丈島のPRにつなげて行きたいですね。

島で育ったからこそ見つけた課題、

島で育ったからこそ生まれたアイデア。

-八丈学を学ぶ高校生の発想、非常に気になります! これまでにどのようなアイデアが出たのでしょうか? そして、事業者とのマッチングは叶ったのでしょうか。

大類さん:はい。すでに幾つかの企画は島内事業者の協力を得て、実制作に入っております。その中から4点ほど、現在製作中のもの、秀逸だったアイデアをご紹介いたします。

最初のアイデアは、黄八丈(八丈島に伝わる草木染めの絹織物)のブレスレットを製作し、観光協会の女性職員にカウンター業務の際装着してもらう、というものです。またブレスレットは島内事業者「雑貨屋ラミ」さんの指導で生徒(3年生女子)自身が20個程度制作し、テスト販売します。

次も黄八丈を使用した製品です。3年生の女子生徒によるものですが、島内では羽織紐(羽織の衿につける胸紐)が生産されていないことに気づき、製作を提案しました。こちらも事業者は「雑貨屋ラミ」さんで、試作品が出来次第、島内イベントでテスト販売を行う予定です。

3番目のアイデアは、3年生女子による保護猫のグッズ制作です。八丈島において保護された猫の里親が見つかるまでの間にかかる費用を支援したいと考え、オリジナルの猫じゃらし・猫用おもちゃを開発〜販売して、収益を島の地域猫活動に活用するというものです。先々はマッチング事業者である縫製の「サニーサイドワークス」さん、そして島内の保護猫団体に事業を引き継ぐ想定とのことです。

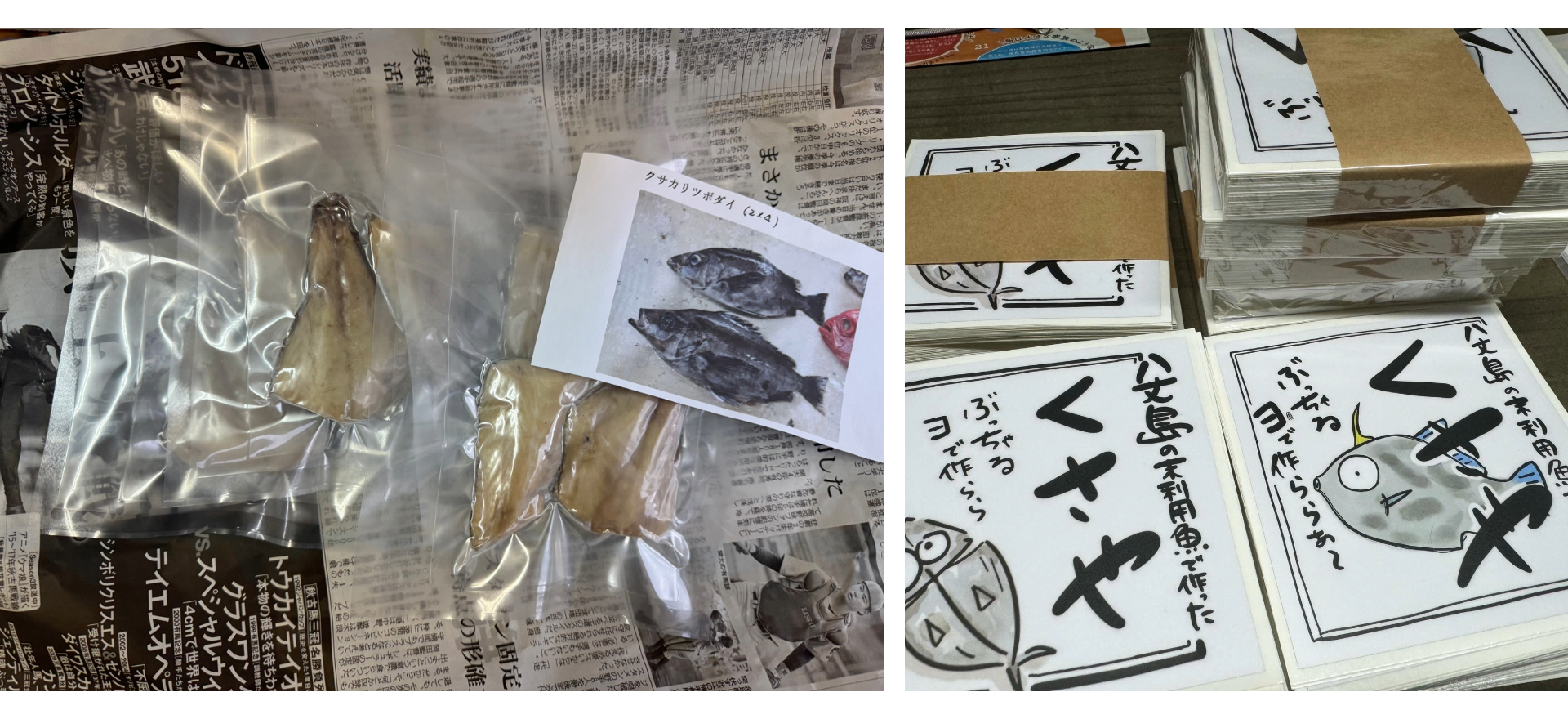

4番目のアイデアは、3年生男子2名のチームによる未利用魚を利用したくさやの開発です。くさやの原料であるムロアジの漁獲が減少傾向にある一方、漁獲があっても流通しない魚が多く存在しています。その中で、ナンヨウキンメやキビレカワハギなど8種類を使用したくさやを作り、テスト販売します。くさや生産業の「長田商店」さんとの試作は進んでおり、現在は八丈島出身のイラストレーター・松岡きの氏を起用したラベルの制作中です。

左:試作品 右:ラベル

左:試作品 右:ラベル

-どれも八丈島ならではのアイデアですね...! 八丈島の抱える問題点と真摯に向き合ったり、八丈島のポテンシャルを伝えたいという強い意志を感じました。

大類さん:はい!八丈学で学んできたことが存分に発揮されていると思います。多くの生徒が真剣に取り組んでくれましたし、他にも実現の難しいものも含めて斬新なアイデアが多数出てきて、とても驚かされました。今後の展開としては、まず成果発表の場として3月に島内のイベントに参加し、プロジェクトの紹介・PRをする予定です。

高校生の「やろごん!」が、

大人たちの「やろごん!」に火をつけた。

-これらの企画、やろごん!プロジェクトを知らなかった島の人たちにも、非常に魅力的に見えるでしょうね!

大類さん:そうですね。今回、プロジェクトに興味を持った島内の事業者からも、「ぜひ島内外で知ってほしい!」と紹介冊子制作の申し出がありました。掲載内容としては先に紹介した協働プロジェクトをメインに、島内で活躍する企業・人へのインタビュー、八丈高校・八丈学の紹介となります。デザインにもこだわって「おしゃれで手に取りやすいZINEにしよう!」と生徒・事業者で一丸となって編集〜制作中です。完成後は島内外で配布しデジタルデータも公開して、八丈島のPRに役立ててまいります。

-事業者の方から手が挙がるとは、高校生たちの熱意が大人たちの「やろごん!」にも火をつけたわけですね! この冊子でプロジェクトを知って、新たに参加する島内事業者も生まれそうです。

大類さん:はい。冊子をきっかけに新たな事業者と生徒で新たな商品・サービスを生み出し、それがまた次のマッチングを呼ぶ。そのような流れが生まれたら嬉しいですね。今期の活動において少しずつ生徒のアイデアを地域事業者と協働で形にできましたし、今後はそれらの商品・サービスをリアルなビジネスにできるよう、我々支援チームもより一層サポートして行ければと思います。

-ありがとうございました! 高校生、地域事業者、そしてチームの皆さんによる「やろごん!」という、強い気持ちが伝わってくるお話でした。

八丈高校から新規事業立ち上げのニュースが届く日を心待ちにしつつ、東京宝島編集部でも引き続きやろごん!プロジェクトの動向に注目したいと思います!