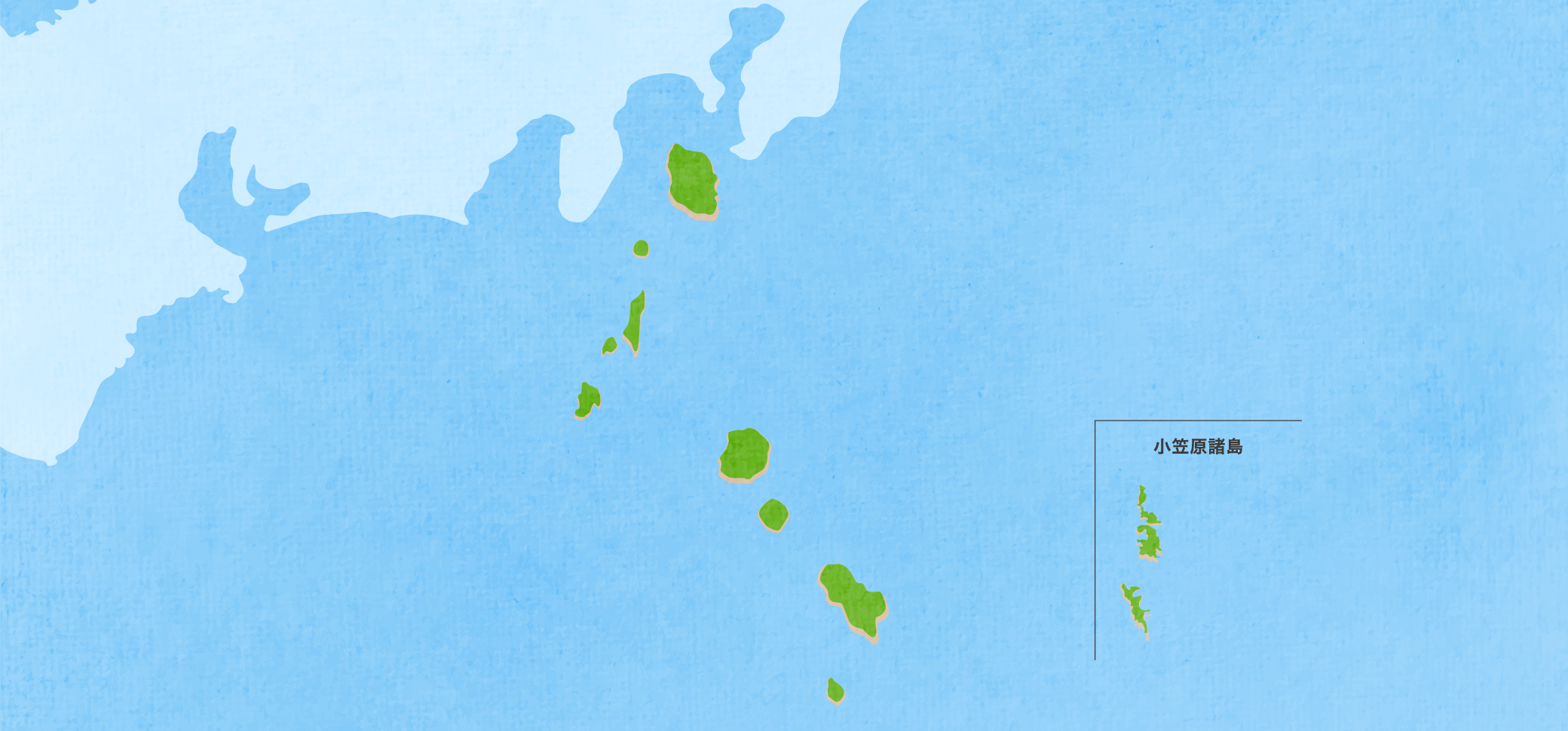

父島の豊かな自然や人々の温かさを世界の人々に。来島しやすい環境づくりへの取り組み。

長期滞在型にフォーカスし、

環境整備に着手。

―父島は、世界自然遺産ということで観光客誘致はできているようにも思っていましたが、現在は、どのようなところに重点をおいて取り組んでいるのでしょうか?

増山さん:世界自然遺産に登録されて、外国からのお客様もたくさん来るようになりました。しかし、まだまだ外国人観光客を受け入れる態勢は十分とはいえず、改善すべき点も多くあります。父島もコロナ禍によって観光客が減少し、島も大きな影響を受けました。インバウンドが再開される中で、島の経済を活性化、安定させていくためにも、バカンスなどの長期休暇を取る習慣があり、ロングステイの海外旅行に親和性の高い欧米からの旅行者を誘致すべく環境改善に取り組んでいるところです。

―父島へは竹芝から船で24時間という長旅ですから、確かに長期休暇に対してポジティブであるという視点は重要かもしれませんね。まず、どこから改善されたのでしょうか?

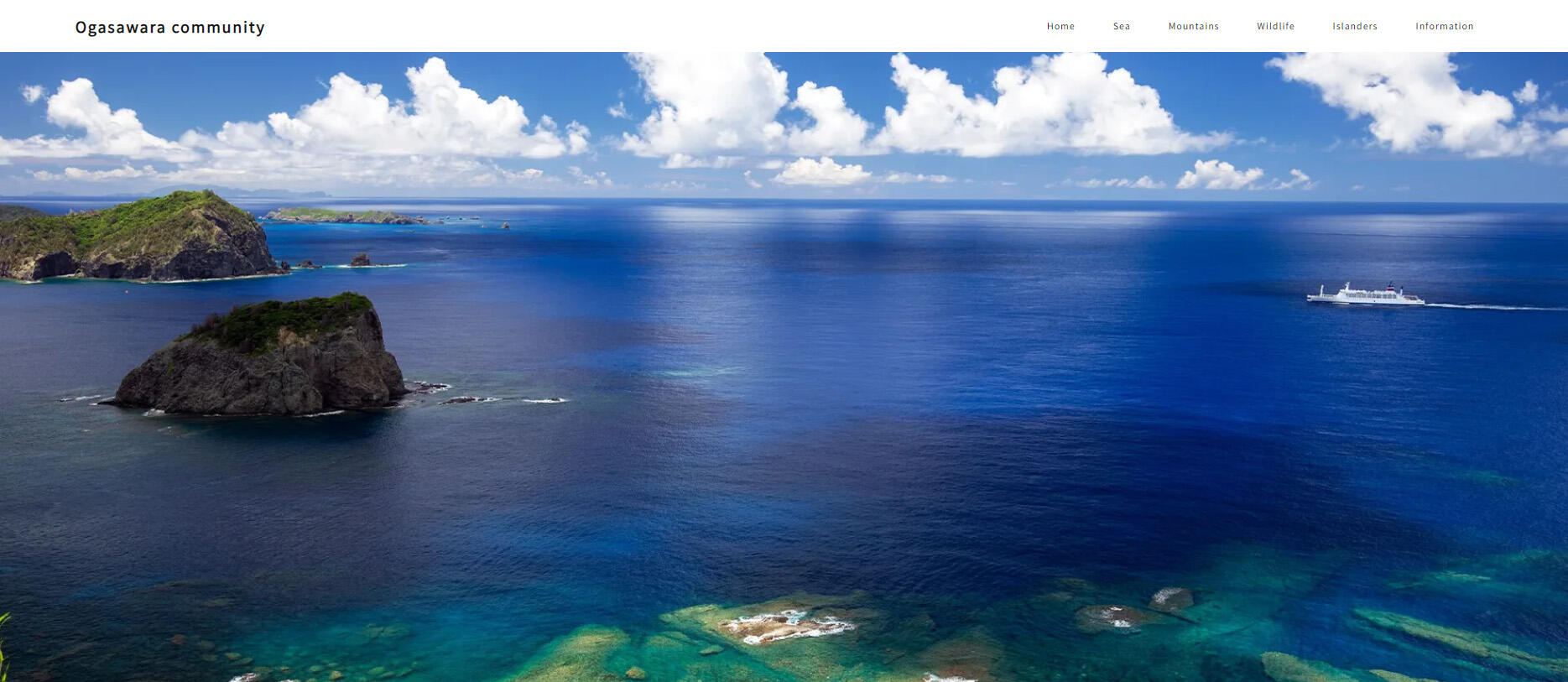

増山さん:外国人の方からの要望が大きかったのは、父島へのアクセスのわかりにくさでした。父島は週1便の定期船でしかアクセスできないので、宿を予約する際に、先に乗船券の確保を求められる場合があります。逆に、乗船券だけ確保したとしても、現地に着いてからでは、まだ英語や他言語に対応していない宿もあったり、宿のキャパシティも限られているので確保できなかったりと、個人旅行を好む外国人旅行者にとってはややハードルが高く、そうした外国人旅行者がスムーズに父島に来られるようにサポートする窓口を、昨年開設した外国人向けホームページに設置しました。

https://ogasawara-community.com/

動画やモデルコースで、

情報をよりわかりやすく。

―その他に、取り組まれていることを教えてください。

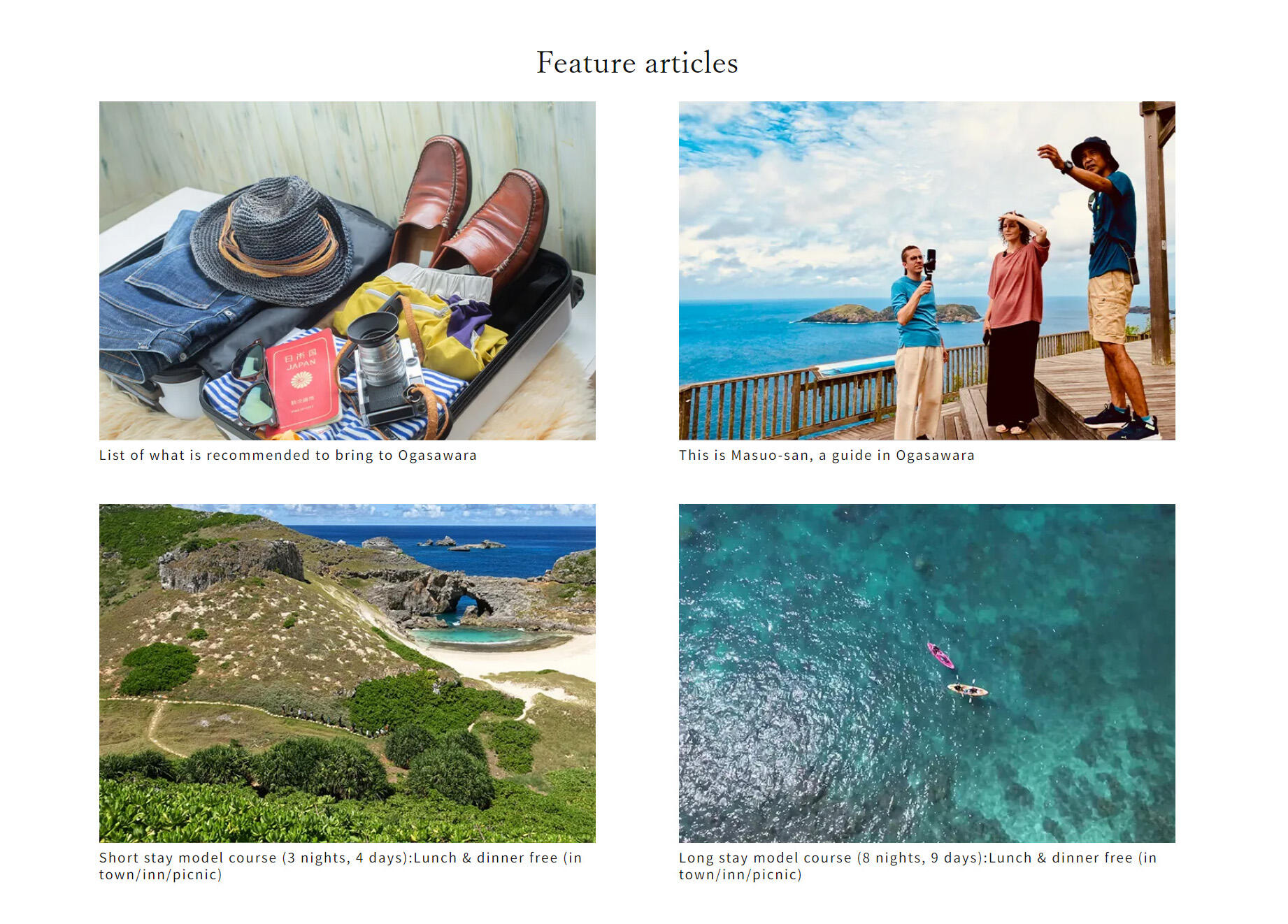

増山さん:外国人向けコンテンツ開発は前年度から継続しておこなっている事業で、前年度に検証した山や海のアクティビティから見どころをまとめ、動画やモデルコースをホームページに掲載しました。

コースは、船の往来にあわせて、3泊4日の短期滞在と、定期便を1便またぐ8泊9日の長期滞在のモデルコースの2つを用意しました。コースの中には、父島ならではの海のアクティビティ、南島訪問やマーメイドスイム、イルカ・ホエールウォッチングやシュノーケリングの他、小笠原諸島の固有種であるタコノキの葉でのクラフト体験、また父島に残る戦争遺構を訪ねるツアーなど、父島の豊かな自然とともに、父島の歴史も感じられるコンテンツも盛り込んでいます。長期滞在型は、余裕のあるスケジューリングで旅行者自身がプラスαで父島を楽しんでいただけるような設計です。

訪れた人々の記憶に残る

父島の魅力とは。

―ホームページで発信することで、旅行者もイメージがつきやすくなりますね。

モニターツアーも実施されたと聞きましたが、どのようなツアーだったのでしょうか?

増山さん:モニターツアーは、モデルコースに掲載しているコンテンツを、昨年の8月、ツーリズム専門家はじめとする3人のフランス人の方に回ってもらいました。そこでいただいた意見をもとに、今後さらに内容をブラッシュアップしていく予定です。

今回、偶然にも来島されていたフランス人のYouTuberの方に、一緒に父島を巡ってもらいました。もちろん父島の自然がとても豊かであることに感動していましたが、何よりも彼らが一番に良かったと言っていたのは、「人々の温かさ」でした。そこがすごく良かったと。父島の人々は、外から来た人たちを自分達の友達や家族のように仲間に引き込んでいくところがあります。私たちの事業でも最初に「家族みたいに来よう」というスローガンを打ち出していました。その雰囲気を感じてもらえたのはとても嬉しいですね。

その中の一人でフレンチの料理人としても活躍されているアントワーヌ氏には父島ならではのメニュー開発にも取り組んでもらいました。アントワーヌ氏は、訪問中に出会った島民や観光客にもインタビューを行い、たくさんのアイデアを考えてくれて、フランス料理の技法を活かして父島の特産品を使った新しい料理に挑戦。父島の豊かな自然とフランス料理のコラボレーションが実現し、試食会に参加した地元の住民や、一緒にメニュー開発に取り組んだ地元の居酒屋のオーナーからも、これまでにはなかった視点や料理技法でメニュー開発ができたと好評でした。

―「人々の温かさ」が一番だったとは、印象的な感想ですね。訪れる人にとって自然も人もどちらも欠かすことができない重要なポイントだということがわかります。今後について、何か取り組まれていく予定はありますか?

増山さん:やはり、世界中から来ていただくことを考えると喫緊の課題としては言語対応です。英語圏の観光客への対応は充実してきましたが、ヨーロッパをはじめ多方面への対応が課題として残っています。アプリや翻訳機なども性能が良くなってはきていますが、私たち事業者も、コミュニケーション能力を上げて外国人の方が来やすい環境をつくっていかないといけないと考えています。それから、長期滞在に必要なリモートワークの環境なども整えていかないといけないですね。

外国の方はガイドに頼らず、自分達で動きたいという人が多いのですが、父島は世界自然遺産に指定されているため、ガイドなしでは勝手には入れない場所もあります。自然遺産を守っていくためにも、多くの方に気持ち良く父島を楽しんいただくためにも、多言語に対応した環境は早急に整備していきたいと考えています。

―ありがとうございました。様々な地域から観光客を誘致しながら、小笠原の自然を守っていくのは大変なことだと思いました。多くの場合、効率や便利さが重要視されがちですが、船でしかアクセスできないからこそ、父島の自然はこれまで守られてきたのだと思います。改善できるところはもちろんですが、不便さとも折り合いをつけながら、世界中の人々に貴重な父島の自然に触れて、いろいろと感じてもらえるようにできたらいいですね。